सांख्य दर्शन जिसका शाब्दिक अर्थ संख्या अथवा “अंक” है , षड्दर्शन में सबसे प्राचीन है। इसका उल्लेख प्रत्यक्ष तौर पर भगवद्गीता में भी है और अप्रत्यक्ष रूप में उपनिषदों में भी है। इसके प्रवर्तक कपिल मुनि थे | सांख्य दर्शन जैन धर्म से सम्बन्धित है। ‘सांख्य’ का शाब्दिक अर्थ है – ‘संख्या सम्बंधी’ या विश्लेषण। इसकी सबसे प्रमुख धारणा सृष्टि के प्रकृति-पुरुष से बनी होने की है, यहाँ प्रकृति (यानि पंचमहाभूतों से बनी) जड़ है और पुरुष (यानि जीवात्मा) चेतन। योग शास्त्रों के ऊर्जा स्रोत (ईडा-पिंगला), शाक्तों के शिव-शक्ति के सिद्धांत इसके समानान्तर दीखते हैं। सांख्य दर्शन 6 हिंदू दर्शनों में से एक है, इस पुस्तक में विश्व प्रसिद्ध लेखक गुरु दत्त द्वारा हिंदी अनुवाद के साथ संस्कृत पाठ है, गुरु दत्त एक प्रसिद्ध लेखक हैं और उन्होंने 250 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, और कई संस्कृत ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है, उनकी महर्षि कपिल के द्वारा सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया। सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है। इसके अनुसार मूलतत्व दो हैं। एक प्रकृति और दूसरा पुरुष (आत्मा)। सांख्य या सांख्य भारतीय दर्शन का एक द्वैतवादी विद्यालय है। यह वास्तविकता को दो स्वतंत्र सिद्धांतों, पुरुष (‘चेतना’ या आत्मा) से बना हुआ मानता है; और प्रकृति, (प्रकृति या पदार्थ, मानव मन और भावनाओं सहित)। पुरुष साक्षी-चेतना है

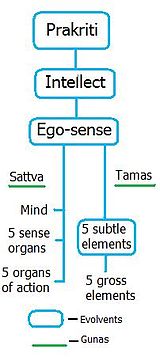

सांख्य दर्शन में, प्रकृति के तीन गुण बताए गए हैं – सत् , रजस् और तमस्। सांख्य दर्शन में क्रमशः 25 तत्त्व माने गए हैं। पच्चीस तत्त्व हैं- प्रकृति, पुरुष, महत् (बुद्धि), अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिय (चक्षु, श्रोत, रसना, घ्राण, त्वक्), पंच कर्मेन्द्रिय (वाक्, पाद, पाणि, पायु, उपस्थ), मन, पंच- तंमात्र (रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श) पंच-महाभूत (पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश)। प्ररूष, प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न 23 तत्त्वों को मिलाकर कुल 25 तत्त्वों की संख्या होने के कारण ही इसे सांख्य कहा जाता है ।

25 पदार्थ

25 पदार्थ मनुष्य और प्रकृति के स्रोत से शुरू होते हैं, जिनमें से बाकी सब कुछ विकसित होता है। पुरुष-चेतना या रहस्य, और प्रकृति-प्रकृति या सभी क्षमताएँ। प्रकृति को फिर तीन गुणों में जोड़ा गया है

- राजस-गति

- तमस-जड़ता

- सत्व-संतुलन

प्रकृति से फिर मन के तीन तत्वों का विकास होता है

- बुद्धि-भेद करनेवाला

- अहंकारी-अहंकार

- मानस-चेतना को इंद्रियों के माध्यम से बाहरी जगत से क्वाड है

इसके बाद 20 और पदार्थ आते हैं:

ज्ञानेंद्रियां (पांच ज्ञानेंद्रियां)

- कान

- त्वचा

- फाई

- जीभ

- नाक

कर्मेंद्रियां (करन्हाई के अंग)

- सं

- हाथ

- पैर

- उत्सर्जी अंग

- जन्म अंग

तन्मात्र (सूक्ष्म पदार्थ)

- ध्वनि

- फुनाना

- दृष्टि

- स्वाद

- गंध

5 मूल तत्व या प्रकृति के निर्माण के लिए अग्रणी

- अंतरिक्ष

- वायु

- आग

- पानी

- धरती

सांख्य योग के जरिये भगवान श्रीकृष्ण ने पुरुष की प्रकृति और उसके अंदर मौजूद तत्वों के बारे में समझाया। उन्होनें अर्जुन को बताया कि मनुष्य को जब भी लगे कि उस पर दुख या विषाद हावी हो रहा है उसे सांख्य योग यानी पुरुष प्रकृति का विश्लेषण करना चाहिए। मनुष्य पांच सांख्य से बना है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। सांख्य दर्शन का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त “त्रिगुण सिद्धान्त” है | इसमें मनुष्य के 3 गुणों का वर्णन है ,यथा 1.सतगुण (सदाचार,सत्य, विवेक, सौन्दर्य और सद्भावना आदि) , 2.रजो गुण (वासना,हिंसा, स्फूर्तिव, उग्रता, क्रियाशीलता इत्यादि ) तथा 3.तमस गुण (मूर्खता , उदासी, अप्रसन्नता आदि) | प्रकृति की अविकसित अवस्था में ये तीनों गुण सामान परिमाण में होते हैं; परन्तु जैसे-जैसे सृष्टि का विकास होता है,तीनों में से एक गुण अधिक प्रभावशाली हो जाता है और उनके अनुसार ही मनुष्य सृष्टि की व्याख्या करते हैं। इस त्रिगुणात्मक सिद्धांत ने भारतीय जीवनशैली एवं विचारधारा को अनेक रूपों में प्रभावित किया है | सांख्य दर्शन में 6 अध्याय और 451 सूत्र है। सांख्य दर्शन ने वैदिक के साथ-साथ गैर वैदिक आत्माओं में भी आत्मा के कई प्राचीन सिद्धांतों को प्रभावित किया है। सांख्य दर्शन के तहत विकसित विचारों का उल्लेख भगवद् गीता, उपनिषदों और वेदों जैसे प्रारंभिक हिंदू धर्मग्रंथों में पाया गया है। सांख्य दर्शन ने बौद्ध और जैन अवधारणाओं को भी प्रभावित किया है। सांख्य का उद्देश्य यह दिखाना है कि दर्द के बंधन से आत्मा की अंतिम मुक्ति कैसे प्रभावित की जाती है।

अन्य दर्शनों का संक्षिप्त परिचय

चार्वाक दर्शन अथवा लोकायत : चार्वाक दर्शन केवल भौतिकवाद में विश्वास रखता है | इसके अनुसार भौतिक तत्वों से बना हुआ मनुष्य का भौतिक शरीर ही उसका एकमात्र तत्व है | मृत्यु ही जीवन का अंत है और इसके बाद पुनर्जन्म, स्वर्ग- नर्क जैसी कोई अवधारणा नहीं होती | अतः एक जीवन में अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति करना ही इस दर्शन के अनुसार मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए | यह षड्दर्शन में से एक मात्र ऐसा दर्शन है जो नास्तिक है अर्थात ईश्वर की सत्ता या वेदों की प्रमाणिकता में विश्वास नहीं रखता | अन्य सभी दर्शन आस्तिक हैं | इसके प्रवर्तक चार्वाक ऋषि थे |

वैशेषिक दर्शन : यह भी एक यथार्थवादी तथा विश्लेषणात्मक दर्शन है | इसके प्रवर्तक कणाद या उलूक थे | यह दर्शन विभिन्न प्रकार की परम वस्तुओं में अंतर करने का प्रयत्न करता है और सभी वस्तुओं को पंच-महाभूत (अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, और आकाश) के अंतर्गत वर्गीकृत करता है | इन्हीं पंचमहाभूतों के परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तब इस दर्शन के अनुसार सृष्टि का सृजन होता है और जब इन परमाणुओं का विघटन होता है तो इस सृष्टि का अंत हो जाता है |

न्याय दर्शन : यह दर्शन वैशेषिक दर्शन के पांच मूल तत्वों में एक अन्य तत्व “अभाव” को जोड़ता है | यह उन सभी द्रव्यों को स्वीकार करता है जो वैशेषिक दर्शन द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं | इसके अनुसार सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है किंतु ईश्वर एक ऐसी आत्मा है जो कर्म और जीवन -मरण के चक्र से मुक्त है | इस दर्शन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है “प्रमाण” इसके अनुसार चार प्रकार के प्रमाण होते हैं जो हैं : प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, और शब्द (अर्थात साक्ष्य) | इस दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि हुए |

योग दर्शन : सभी भारतीय दर्शनों में पतंजलि महर्षि द्वारा प्रतिपादित योग दर्शन ही ऐसा दर्शन है जो न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में सर्वाधिक प्रचलित है | इस दर्शन में आत्म नियंत्रण और यातना को सर्वोपरि माना जाता है | जो व्यक्ति इसके सिद्धांतों को आत्मसात कर लेता है उसे “योगी” कहा जाता है | इस दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना ईश्वर ने नहीं की बल्कि एक उत्कृष्ट ऊर्जा ने की है | इस दर्शन के अनुसार निम्नलिखित 8 क्रियाओं के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है जिसे “अष्टांग योग” कहते हैं – 1. यम अर्थात सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य इत्यादि के द्वारा आत्म नियंत्रण; 2.नियम अर्थात पवित्रता, संतोष, संयम इत्यादि का अनुपालन; 3. आसन अर्थात शरीर की कुछ निर्धारित मुद्राओं के द्वारा योग ; 4. प्राणायाम अर्थात श्वास पर नियंत्रण; 5. प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों का प्रशिक्षण; 6. धारणा अर्थात ध्यान को केंद्रित करना; 7. ध्यान अर्थात मन को सांसारिकता से हटाना; तथा 8. समाधि – यह ध्यान की अंतिम अवस्था है जिसमें केवल आत्मा शेष रहती है और संपूर्ण व्यक्तित्व विलीन हो जाता है |

मीमांसा दर्शन या पूर्व मीमांसा : मीमांसा वैदिक साहित्य एवं ब्राह्मण ग्रंथों को ठीक से समझने की एक प्रणाली है | यह मनुष्य के कर्तव्यों के निर्धारण और जीव -प्राणी तथा जगत के बारे में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति में वेदों को ही एकमात्र साधन मानता है | इस दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के दो मार्ग बताए गए हैं :- कर्म मार्ग तथा ज्ञान मार्ग ( अन्य दर्शनों में मुक्ति का एक तीसरा मार्ग भी बताया गया है जो कि भक्ति मार्ग है) | इसके प्रवर्तक जैमिनी थे |

वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा : इस दर्शन के प्रवर्तक बादरायण हुए और इस दर्शन का मूल ग्रंथ उनके द्वारा रचित ब्रह्म -सूत्र है | वेदांत दर्शन का आधार उपनिषद है | इसे अद्वैतवाद भी कहा जाता है | इसके अनुसार सृष्टि के निर्माण, पालन- पोषण और विनाश के लिए ईश्वर के तीन अलग-अलग नाम और रूप हैं जो कि क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश (शिव) हैं | यह दर्शन मानता है कि संपूर्ण जगत एक माया है, अथवा मिथ्या है | केवल ब्रह्म ही परम सत्य है | इसीलिए इसे “अद्वैतवाद” कहते हैं | प्राचीन भारत के महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य का वेदांत शास्त्रीय (classical) वेदांत है |

Thank you sir… ?